〜心の居場所を探して〜

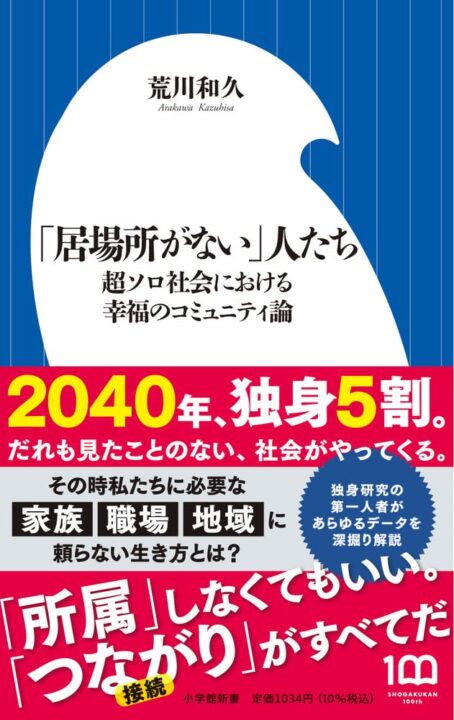

1. 作者 荒川 和久先生とは

広告会社で多くの企業のマーケティング戦略やクリエイティブを担当後、「ソロ経済・文化研究所」を立ち上げました。荒川和久先生は、ソロ社会論および非婚化に関する研究の第一人者としてメディアに多数出演し、著書も多くあります。 (参考:Yahooニュース)

独身で一人暮らしのわたしには、突き刺さるワードが盛り沢山です!

「居場所がない人たち〜幸福のコミュニティ論〜」の言葉にすがる思い出、この本を手に取りました。

2. 心の刺さった言葉と感想

結婚にしても、就職にしても、その状態に意味はない。

そこで誰と何をするのかがしあわせなのであり、お金や時間に関していえば、そのお金と時間を使って誰と何をするのかがしあわせなのである。

いうまでもなく、その誰かとは異性に限らず、同性の友人であってもいいし、初対面の相手であってもいい。

「誰と何をするかがしあわせ」という言葉が深く心に響きました。独身で一人暮らしをしている私にとって、しあわせとは一人では成り立たないものなのかもしれないと感じていたからです。しかし、荒川先生の言葉を読み、何をするか、誰と時間を過ごすかが、しあわせの鍵だと気づかされました。

3. 自然との孤独の体験

たとえば、自然の風景を目の当たりにした時に生まれる「孤独」というものもある。

海から立ち上る朝日、山の頂から雲海のうねりを見たとき、奥深い山林の中で静寂に包まれたときなど、言いようのない感情が湧き上がってくる場合があるのではないだろうか。

その場の空気というか雰囲気に包まれたら、自然と涙があふれたというのだ。

それもまた大切な孤独が生まれた瞬間なのだ。

19歳の頃、初めて訪れた北海道の知床で、早朝の知床五湖を目にしたときのことを思い出しました。鏡のように空と木々を映し出す湖面は、まるで別世界にいるかのように美しく、その圧倒的な自然の調和に、言葉が出ませんでした。この瞬間こそ、私にとって「大切な孤独」が生まれた瞬間だったのだと思います。

4. 本を通じての対話

自分と向き合うことで、別の自分との対話をしているようなものだ。

そして自分との対話でも孤独は生まれてくる。

問い続けて何かヒントがほしければ、検索しよう、本を読もう、誰かに聞こう、同じ問題意識を持つ人と語らおう、そんなことをしている間に、そもそもあなたが感じていた(苦しい)孤独など忘れているのではないか。

本も映画も音楽も、大事な「環境」のひとつになり得るのだ。

それは「新しい自分の芽」なのである。それを書いたり、誰かに話したりするなど、アウトプットしてほしい。せっかく生まれた「新しい自分」にも出場所を与えてほしい。

人とのコミュニケーションが苦手な私にとって、本を読むことは、作者や登場人物との静かな対話のように感じることがあります。この感覚は、同じく本好きな人となら、共感してもらえるのではないかと感じています。

5. 傷つくことと気づき

人生とは、長い年月に及ぶ経験や人とのつながりを経て、自分の中に新しい自分を生成していく旅なのだ。

傷つくからこそ、気づくことができるのである。

人とのつながりは、基本的には自分ではない相手と向き合うことでの違和感を生じる。しかし、その違和感がなければ、自分の中に新しい自分は決して生まれてこない。

自分の中に新しい自分を生み出し、たくさんの色を身に付ければ、安心できるコミュニティは自分の内側に作り出せる。

だからこそ、自分の外側(他者や自然とのつながり)を大事に、感謝をもって接することができるのだ。

傷つくことが怖くて、人と接することを避けてきました。しかし、本当に苦しい時、私を助けてくれたのは他者でした。他者や自然と接することで傷つくこともありますが、その痛みがあってこそ、本当に大切なことに気づくことができるのだと、この本を読んで改めて感じました。

6. 亡くなった人とも繋がっている

死んだ人もかつて関わった証として、自分の中に生き続けている。

反対に、あなたが死んでも、関わった人の中にはあなたがいる。

1人で歩いているような道でも、決して誰もが独りではないのだ。

自分が生まれてきて経験してきたこと、関わった人たち、自然との関わりなど、すべてが自分の中で繋がり、生き続け、また自分が他者の中にも生き続けている。

何かに所属していなくても、「人と繋がることができる」と思うことができました。

7. これからの行動

本の中に「所属するコミュニティから接続するコミュニティへ」という言葉が出てきます。

「所属するコミュニティ」とは大きく分類すると「地域」「職場」「家族」です。

現在、これらのコミュニティは崩壊、または縮小しています。

「接続するコミュニティ」とは、趣味、旅、本など、所属しなくても自分がやりたいときにやって、そこでゆるくでも人と繋がることがコミュニティのことを指しています。

趣味が同じ人達だと話も合いやすいですし、ゆるいつながりなので会いたいときにだけ会う、ということもできそうです。

私は野鳥の観察が好きで、野鳥の会に参加しています。月に1、2回探鳥会に参加し、その時は鳥好きな仲間と盛り上がります。終われば「また会えたらね!」という、ゆるいつながりです。また、オンラインコミュニティでも普段はオンラインでやり取りし、気が合った人とは定期的にランチ会を楽しんでいます。このように、自分が心地良いと思える関係を大切にしていこうと思います。

8. まとめ

学生の頃から社会人になっても、人とのコミュニケーションが苦手で、「居場所がない」と感じていました。しかし、この本を読んで、たとえ一人で過ごしていても、自分にとって心地良い「接続するコミュニティ」があれば、しあわせに生きていけるのだと希望を感じました。 もし「居場所がない」と感じている方がいれば、ぜひこの本を手に取ってみてください。新しい自分を見つけるきっかけになるかもしれません。